Events report

vol.03

これまで2回、出島を有する長崎で開催されてきた出島組織サミット。3回目となるサミット「出島組織サミット in 東京」が、2025年3月14日に東京で開催されました。

今回のサミットには、当初の予定を上回る112組織・180名の方にご参加いただきました。開催場所は、東京都庁の出島組織が運営しているTokyo Innovation Base(TIB)。長崎や東京はもちろん、長野や北海道、シンガポールまで、全国(全世界)津々浦々から、日本屈指のはみ出しものたちが丸の内に集結しました。

その熱気に満ちた江戸でのサミットの様子を、写真で振り返ります。

こちらが会場の様子。大きなディスプレイがかっこいい。

実行委員会会長の鳥巣智行がウェルカムスピーチをしているところ。

つづいてサミット発起人の倉成英俊から、サミットがスタートしたきっかけや、出島組織には9つのパターンがあることなど、「出島組織概論」をご紹介。

そして恒例の自己紹介タイム。今回は参加者が多いので、くじ引き形式で、当たった方々に発表してもらいます。くじを引くのは司会の榎本麗美さん(宇宙の出島)。榎本さんが軽妙なトークで盛り上げます。

盛り上がりを見せる自己紹介を断腸の思いで切り上げて、午前中のふたつめのセッションへ。

題して、「出島組織専用 バーチャル出島ツアー」。長崎の本家出島と中継をつなぎ、名物学芸員、山口美由紀さんの解説を聞きながら、出島の中を巡るとスペシャルなツアーです。

天気にも恵まれました。

東京会場では、パンフレットを片手に。

気になったことなどを、山口さんに質問するコーナーも。山口さんはなんでも見事にこたえてくれて、会場が湧きます。

なんとサプライズで、鈴木史郎長崎市長が登場!ご挨拶をいただきました。

ここで、午前中のセッションは終了です。ランチは丸の内の街へそれぞれ繰り出しました。

ミニ長崎バーとして、長崎のお菓子やお茶もご用意しました。

さあそして、午後のセッションがスタート!

1組目のセッションは、出島組織TALK 「特集!東京の出島組織」。東京の出島組織におふたりずつ登壇していただきます。

まずは、コクヨ株式会社/ヨコク研究所の所長、山下正太郎さんと、パーソルキャリア株式会社/タニモク開発者の三石原士さん。ファシリテーターは、倉成と鳥巣が務めます。

ヨコク研究所について話す山下さん。山下さんには「出島組織というやり方」という書籍にも登場していただきました。

パーソルでタニモクを開発した三石さんは、「ひとり出島」として同じく書籍にも登場いただきました。

会場のみなさんも興味津々です。

後半の2組は、株式会社 Open A 代表取締役の馬場正尊さんと、株式会社ローランズ代表取締役/ウィズダイバーシティLLP(エルエルピー)発起人の福寿満希さん。ファシリテーターを務めるのは倉成と中村直史。

Open Aの事業を紹介する馬場さん。さまざまなことに取り組む馬場さんの事業は、もはや出島ではなく群島。

ローランズやウィズダイバーシティの取り組みについて話す福寿さん。仕事の工程を細かく分割することで、誰もが自分の得意を生かせる環境になる。

ファシリテーターの中村さんと倉成さんの話も、熱を帯びてきました。

ここで、午後ひとつめのセッションが終了。休憩をはさんで、最後のセッションがはじまります。

「日本中に、こんな出島組織がある!」がテーマのこのセッションでは、日本中のさまざまな出島組織の方々に、取り組みを紹介していただきました。

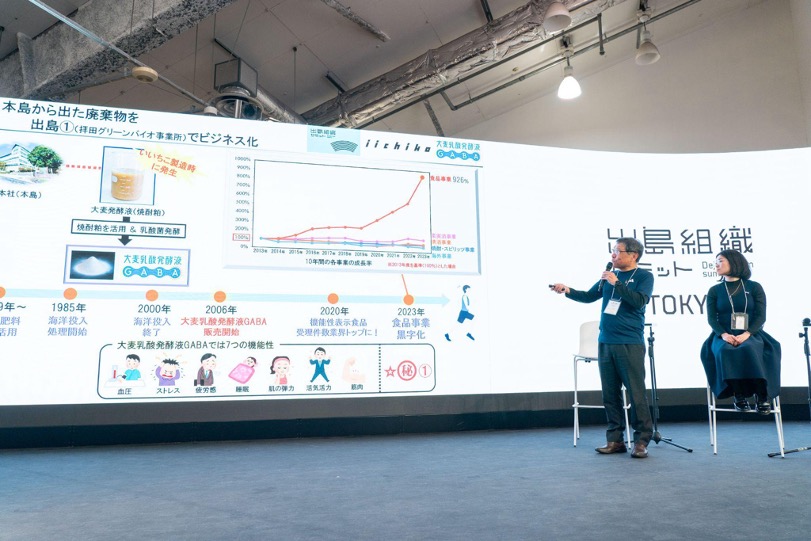

最初のおふたりは、三和酒類株式会社/三和研究所取締役(拝田グリーンバイオ事業所担当)の渡邉修さんと、株式会社わざわざ 代表取締役/よき生活研究所の平田はる香さん。大分と長野からご参加いただいたおふたりです。

三和酒類といえば、下町のナポレオン「いいちこ」が有名ですが、その残さからGABAをつくっているというお話しをご紹介いただきました。

「出島組織というやり方」でお話しを伺った時の「出島はブルーオーシャンに」という言葉が印象的だった平田さん。長野県東御市の山の上でパンと雑貨のお店としてスタートした「わざわざ」についてもご紹介いただきました。

後半は、天理市長/ 天理市ほっとステーションの、並河健さんと、一般社団法人ベンチャー型事業承継 代表理事の山野千枝さん。

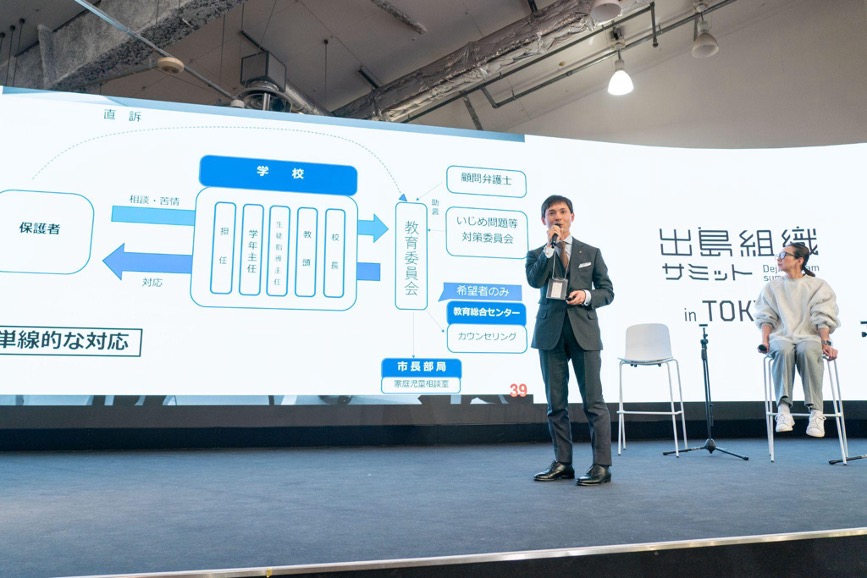

天理市の教育現場を大きく変えた出島組織「天理市ほっとステーション」について語る並河さん。

全国の「アトツギ」を支援し「ベンチャー型事業承継」を推進している山野さんのお話も、迫力がありました。

トークセッションでは、会場からの質問も。

多彩な顔ぶれのトークセッションも終え、最後のプログラム。クロージングを飾るキーノートスピーチは、関西学院大学 専門職大学院経営戦略研究科 教授吉村典久さんによる「スピンオフ型出島組織が日本経済を救う説」。

スピンオフ型出島組織がこれまでの日本経済に与えてきたインパクトと、これからの日本経済における可能性について、アカデミアの視点からお話しいただきました。参加者の多くが勇気をもらった時間となったのではないでしょうか。

さいごに、ファシリテーターを務めてきた倉成・中村・鳥巣が振り返りつつ、まとめを。

印象的だったことのひとつが、午後のセッション。8名の方々に2名ずつご登壇いただきましたが、それぞれの組み合わせで、予想外の面白い化学反応が起きていました。

「ダメな出島があってもいい」

「欠陥や不完全さがあるからこそ、つながれる」

「出島進化論(別名:バームクーヘン理論)」

などなど、たくさんの言葉が印象に残っています。

最後の吉村先生の話は、それまでのセッションに一本の筋を通してくださったように思います。(豊田織機の中での自動車、日立鉱山の中での日立製作所、他、全て全部、はみ出しものたちが、「反対」されて成功してきたんだという話には、勇気をもらう人多数。そしてその場で吉村先生の「スピンオフの経営学」をamazonで買う人も続出し、売り切れるという一幕も。)

というわけで、最後に集合写真を撮って、大盛況のなか幕を閉じたのでした。

(詳細は変更する場合があります)